一、写在开头

1941年12月7日,清晨,日本海军联合舰队出动6艘航空母舰、超过350架舰载机,对美国夏威夷海军基地珍珠港发动了突袭。这一事件不仅改变了太平洋战争的进程,也成为二战历史上最具震撼力的军事行动之一。

美国太平洋舰队遭受重创,数千人伤亡,促使美国正式对日本宣战,加入二战的反法西斯同盟阵营。

日本为何选择偷袭珍珠港?这是一场精心策划的战略行动,背后深藏着复杂的国际形势、经济压力、战略布局和政治决策。本文将通过多角度、多层次分析日本发动珍珠港袭击的根本原因,揭示这场战争导火索背后的深层逻辑。

二、历史背景与国际形势

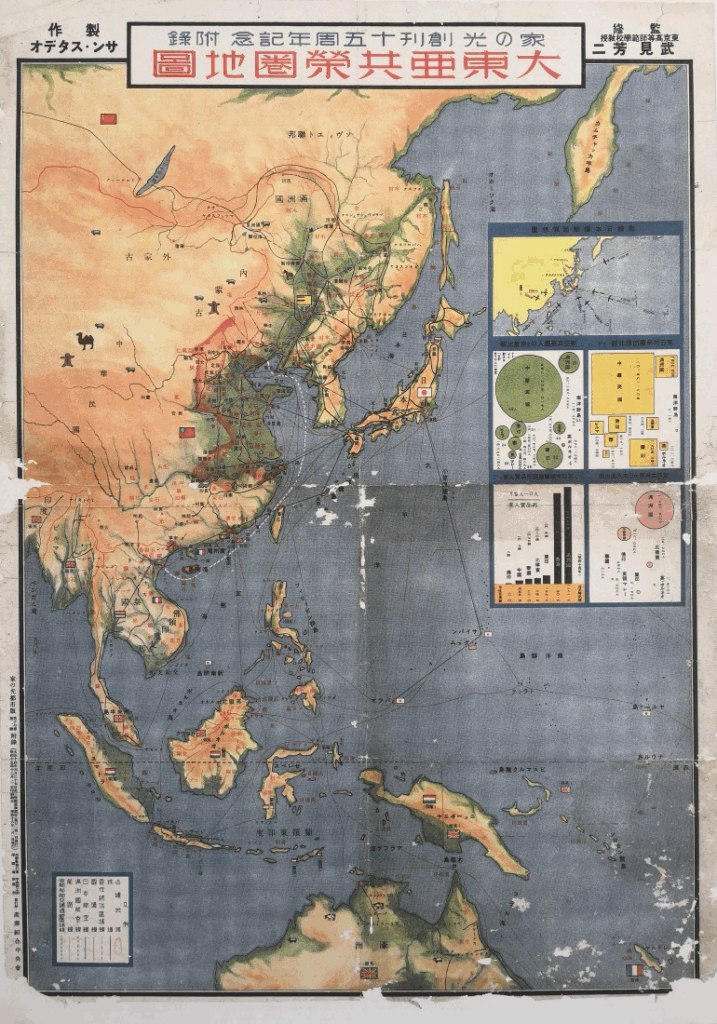

1. 日本的军事扩张与“大东亚共荣圈”构想

20世纪初,日本迅速崛起为亚洲强国,逐步走上军国主义与对外扩张的道路。自1894年甲午战争击败清朝后,日本不仅从中国手中夺取台湾,还由此确立了其作为亚洲新兴列强的地位。

此后,日本又在1904年日俄战争中战胜沙皇俄国,进一步强化了其东北亚主导地位。伴随着工业化的推进和军备扩张,日本国内民族主义与帝国野心日益膨胀。

1931年,驻扎在中国东北的日本关东军制造“柳条湖事件”,发动“九一八事变”,随即占领中国东北三省,并扶植建立伪满洲国,打响了其全面侵华的前奏。这一行为遭到国际社会谴责,但日本无视《九国公约》和《国联》制裁,悍然退出国联,继续推进扩张战略。

为了实现长期的区域统治,日本政府提出了所谓的大东亚共荣圈构想,声称要“解放亚洲”,将西方殖民势力赶出东亚,实质上则是通过武力征服、资源掠夺和文化同化,建立以日本本土为核心、由其主导的经济和政治体系。

这一战略核心在于掌控东南亚、南太平洋等地的战略资源,尤其是石油、橡胶和矿产,以支撑其庞大的战争机器和帝国运行。

然而,这一扩张战略不可避免地与美国的战略利益发生正面冲突。美国在亚洲拥有广泛的政治、经济和军事影响力,特别是在中国、菲律宾及东南亚地区具有重大利益。更关键的是,日本严重依赖美国的石油、钢铁、橡胶等原材料进口。一旦日本继续南进扩张,美国就势必采取经济制裁加以制约。

1940年,日本签署《三国同盟条约》,与纳粹德国、意大利法西斯结盟,彻底倒向法西斯阵营。这一举动加剧了美日矛盾。1941年,美国冻结日本在美资产,切断石油等关键战略物资出口,意在遏制其进一步扩张。面对美国的强硬制裁,日本深知如果坐视不动,国力将被严重削弱,战争机器将无法运转。因此,日本军部高层得出结论:必须先发制人,以雷霆之势摧毁美国在太平洋的军事力量,为其夺取资源提供战略窗口。

这一判断,直接促成了对珍珠港的突袭。

2. 美国对日本的遏制政策

日本在东亚和东南亚的扩张步伐加快,美国逐渐将其视为破坏地区和平与国际秩序的主要威胁。作为西方列强的重要代表,美国在亚太地区拥有广泛利益和重要战略据点——如菲律宾、关岛和夏威夷,这些不仅是美国在太平洋的重要军事桥头堡,更是其遏制日本南进战略的关键节点。

面对日本的侵略行为,尤其是在中国的军事行动和对东南亚资源的觊觎,美国逐步转变对日政策,从最初的外交抗议升级为系统性的经济遏制与战略围堵。

早在1939年,美国便开始限制对日本出口关键原材料,尤其是用于军工制造的钢铁、航空燃料、机械设备等。日本在资源方面极度依赖进口,其中尤以石油最为关键——超过80%的石油供应来自美国。一旦中断,将直接瘫痪其海军、空军和国内工业体系。

1940年,日本出兵法属印度支那,引发美方强烈反应。美国随即宣布冻结日本在美资产,并联合英国、荷兰等国对日展开金融制裁,限制其对外结算能力。更为致命的是,1941年7月,美国正式宣布对日本实施全面石油禁运。这一举措被日本政府视为“经济上的绞索”,也是直接导致其采取军事冒险的催化剂。

除了经济封锁,美国还加强军事部署。太平洋舰队从加利福尼亚的圣地亚哥前移至夏威夷的珍珠港,形成对日本的战略压迫态势。同时,美国加快与中国的接触,援助蒋介石政府,意图构筑“以华制日”的战略屏障。

美国的遏制政策并非一时激烈反应,而是一个长期战略考量的结果,目的在于限制日本的扩张能力,维持美国在亚太的霸权地位,并确保关键航道和资源区的安全。然而,这种强硬政策也进一步激化了日美之间的矛盾。对于已经深陷战争泥潭、国内资源紧张的日本而言,制裁意味着战争的倒计时。他们不愿被动等待经济崩溃,于是选择以先发制人的方式改变战略格局——这便成为珍珠港袭击的直接背景。

3. 美日外交僵局

美国通过外交途径试图迫使日本撤军中国与东南亚,恢复和平。但日本军方内部强硬派占据主导,拒绝在领土扩张上让步。双方谈判多次陷入僵局,尤其是在是否全面停止中国战争与满足美国禁运要求方面,分歧极大。

日本领导层意识到,在西方列强的制裁下,经济和军事资源逐渐枯竭,且无法通过外交实现战略目标,战争似乎不可避免。

三、战略与军事动机分析

1. 先发制人,削弱美国太平洋舰队

在美国实施石油禁运后,日本面临严峻的能源危机。其国家战略几乎完全依赖海外进口,尤其是石油、橡胶、铝等战争必需资源。为打破封锁,日本迫切需要向南扩张,控制东南亚及印度尼西亚等资源丰富的地区。然而,要实现“南进政策”,必须首先扫除美国在太平洋上的军事障碍。

此时,美国太平洋舰队的主力正驻扎在夏威夷的珍珠港,构成日本扩张道路上最大的威胁。若不先行摧毁美军,日本南下势必遭遇强大海空阻击。因此,日本高层决意采取先发制人的方式,迅速削弱美国的军事干预能力,为其夺取东南亚资源赢得战略时间。

日本联合舰队司令山本五十六深知,日本国力难以支撑与美国长期作战。在正面对抗中,日本缺乏资源、工业与后勤深度,不可能拖入一场消耗战。他的判断是:只有在战争初期给予美国致命一击,迫使其短期内失去反应能力,才能争取一两年战略主动,从而在战场和外交上寻求和谈空间。

基于此,日本制定了代号为“Z作战”的袭击计划,目标是一举瘫痪美国太平洋舰队,打掉其战列舰群、航空母舰、空军基地及港口设施,尤其希望摧毁美国的航空母舰和燃油储备,以防其短期反扑。山本将此行动比作“击倒虎鼻”——若能将美军鼻梁打断,美国必将退缩。

2. 确保资源供给,避免经济崩溃

日本经济和军事高度依赖进口石油、钢铁等资源。美国的禁运政策使日本能源供应陷入危机。占领荷属东印度等地丰富的油田和矿产资源,是日本实现持久战争的关键。

偷袭是为了打破美国封锁,配合南方战略,迅速占领资源地,缓解经济危机。

3. 体现军事主动性,避免被动挨打

对于日本来说,偷袭珍珠港不仅是资源战略的需要,更是一场必须抢占先机的军事豪赌。日本军方普遍认为,随着时间推移,美国凭借其庞大的工业基础、人口优势和全球资源体系,必将在军事力量上迅速反超日本。一旦美国准备充分、主动出击,日本在太平洋战场将毫无胜算。

正是在这种“今战则存、缓战则亡”的紧迫感驱使下,日本决定采取先发制人的策略。通过闪电打击瘫痪美国太平洋舰队,争取短时间内在太平洋地区形成战略真空,让日本可以不受干扰地占领菲律宾、马来亚、荷属东印度(今印尼)等地,确保石油、橡胶、锡等战略资源的稳固供应。

此外,日本也希望借此打击动摇美国国内的战争意志。日本军方误判认为,美国民众对参战持保守态度,一旦在珍珠港遭受重创,可能转而主张议和,避免长期卷入太平洋战争。这种错误的战略判断,在短期虽带来战术上的“胜利”,但从长远来看,却正是日本自取灭亡的根本原因。

因此,珍珠港不仅是一场军事打击,更是一种战略表态——日本选择主动出击、掌握节奏、打破封锁,试图以战争手段重塑亚洲秩序,反制美国日益增强的压迫与制裁。正是这种“与其被动受困,不如主动突围”的思维,最终推动了这场决定命运的军事冒险。

4. 出奇制胜的战争理念

日本偷袭珍珠港的决策不仅源于资源压力与地缘战略,更深层地反映了其“出奇制胜”的战争理念。日本联合舰队司令山本五十六深受一战中德国“闪电战”思维的影响,认为弱国对强国唯有“先制打击”,才能争取战略主动。他主张,在战争初期便要“以雷霆万钧之势,一击重创敌人”,摧毁其核心战力,从而迫使敌方放弃长久战争意志。

在山本看来,美国拥有强大的工业潜力与人力资源,一旦全面动员,日本根本无法长期抗衡。因此,日本不可能打“时间战”,只能打“时间差”——在美国尚未准备好的时机下,以突袭手段迅速瘫痪其太平洋舰队,迫使其失去短期反击能力,为日本争取数月甚至一年的战略窗口期。

偷袭珍珠港正是这种战争理念的具体体现:避开冗长的正面冲突,通过长距离航母打击,直击美国太平洋心脏。日本动用了六艘航空母舰、约350架舰载机,对珍珠港进行分波次打击,目标集中在战列舰、航空设施、油库与通讯指挥系统等核心要害。整个行动高效、精准、突然,使美国措手不及、损失惨重。

从战术上看,这次袭击确实取得“奇袭”效果;但从战略上看,日本严重误判了美国的反应与战争潜力。山本本人后来也曾忧虑地表示:“我们只能在开始半年到一年内横扫太平洋,之后将无胜算可言。”

偷袭珍珠港,是一次典型的高风险战略赌博,它体现了日本“速决论”的极端军事思维:不是赢得战争,而是赌美国不敢继续打下去。

四、政治与国内环境的影响

1. 军国主义高涨,民族主义情绪浓烈

20世纪30年代,日本国内政治格局发生剧烈变化,军部势力迅速崛起,逐步控制内阁与国家重大决策。随着民主派势力的衰落,日本进入以军部为核心的“统制体制”,军国主义思想全面渗透社会各个层面,成为国家意识形态的主导力量。

军方及其背后的右翼势力鼓吹“大和民族优越论”,声称日本肩负“领导亚洲、解放被西方列强压迫民族”的神圣使命,提出“八纮一宇”“东亚共荣”等口号,试图为对外侵略披上意识形态外衣。这种民族主义浪潮,不仅掩盖了侵略的本质,也极大激发了国内民众对扩张政策的支持与盲从。

在这样的社会氛围下,日本政府难以在对美政策上保持灵活与克制。即便有部分官员主张外交妥协,也往往因军部强硬立场被边缘化。1941年,日本内阁由强硬派东条英机出任首相,标志着军方全面掌控政权,外交手段彻底退居其次,战争成为唯一的选项。

因此,偷袭珍珠港不仅是战略考量的产物,更是军国主义情绪高涨与极端民族主义裹挟下的必然结果。在军事强硬派的主导下,日本决策体系丧失理性判断能力,国家被拖入一场无法回头的战争深渊。

2. 国内政治压力

1940年代初的日本,军部不仅掌控军事行动,更深度介入政府与皇权体系,形成“军政合一”的统治模式。以东条英机为代表的强硬派在1941年组成新内阁,其施政核心便是战争动员与国家总力战体制。在这一体制下,国内社会弥漫着对“战争正当性”的宣传,任何主张妥协的声音都被压制为“软弱”“卖国”。

日本天皇虽然名义上为国家元首,但实际上也被军部裹挟。在强硬派的舆论和政治压力下,天皇被迫默认对美强硬路线,将“国家决断”与军方计划相捆绑,以避免政权合法性遭受质疑。

在这种政治氛围下,日本政府急需一个能够“提振国民信心”的行动,来证明其具备果断和执行力。偷袭珍珠港不仅是战略上的“先发制人”,更是一次精心策划的“政治表演”——对内展现国家决心、稳定政权支持,对外震慑美方、争取外交主动。

可以说,这场突袭是日本在国内政治高压、军部掌控、皇权裹挟多重压力下做出的“必选项”。战争,不仅是对外冲突的结果,也是日本政权维系、内部整合的一种手段。

3. 误判美国反应

日本决策者普遍认为美国是一个政治软弱的国家,尤其是在战争疲劳和孤立主义思潮影响下,可能不会长期参战,甚至会通过谈判妥协。

因此,偷袭被认为是迫使美国谈判、妥协的有力手段。

五、偷袭珍珠港的筹备与实施过程

1. 周密的军事策划

为确保奇袭成功,日本联合舰队司令山本五十六亲自主持作战计划,组建了一支由6艘航空母舰、2艘战列舰、3艘巡洋舰、9艘驱逐舰以及若干潜艇组成的“第一航空舰队”,代号“机动部队”。

舰队自日本本土北方秘密出发,绕行北太平洋寒冷海域,刻意避开民用航线和美军巡逻范围,行程超过6,000公里,以确保接近珍珠港前不被发现。

2. 情报侦察与目标识别

为了掌握美军部署,日本情报部门在数月内持续派遣特工与侦察机,对珍珠港和夏威夷地区进行多次侦察。

情报重点包括:

- 舰艇停泊位置与数量

- 航空兵力部署与起降时间

- 防空火力布置

- 潜艇与雷达探测能力

此外,日本驻夏威夷领事馆也通过“领事报告”方式,将美军动向伪装为普通外交电报,发送回东京,为作战提供了关键情报支持。

3. 闪电袭击的执行

1941年12月7日凌晨,日本机动部队距珍珠港仅370公里,舰载机开始起飞,发动两波攻击。

- 第一波攻击于清晨7:55发动,目标集中于战列舰、机场跑道与飞机。

- 第二波攻击约于9:00实施,重点打击油库、维修设施与未毁目标。

共出动飞机约350架,包括俯冲轰炸机、鱼雷机和战斗机,袭击范围覆盖珍珠港内的海军基地、希卡姆空军基地等。

短短两小时内,美军损失惨重:

- 8艘战列舰全部中弹,其中亚利桑那号直接命中弹药库爆炸沉没,俄克拉荷马号被鱼雷击中侧翻。

- 188架军机被摧毁,机场设施严重受损。

- 人员伤亡达2,403人死亡,1,178人受伤。

这场突袭不仅在战术上取得重大成果,也在战略上震惊世界,为美国正式对日宣战、全面加入二战奠定基础。

六、偷袭的后果与影响

1. 美国全面参战,扭转战争格局

珍珠港事件激起了美国社会的极大愤怒。1941年12月8日,美国国会通过对日本宣战,标志着世界头号工业强国正式加入反法西斯同盟。此后,美国陆续对德国、意大利宣战,欧洲与太平洋战场逐步连为一体,形成真正意义上的“世界大战”。

美国的全面参战极大改变了战争格局。依托强大的工业体系与资源优势,美国迅速实现战争动员,成为二战中决定性的军事与经济力量。

2. 日本战略误判,难逃失败命运

尽管偷袭珍珠港在战术上取得一时成果,但日本未能摧毁美国全部航母与潜艇力量,重要基础设施如油库、维修厂也大多幸存,美军很快恢复战斗力。

1942年中途岛战役,美国海军以少胜多,重创日本航母编队,标志着太平洋战争的战略转折。之后,日本节节败退,战略主动逐渐丧失。

3. 国际声誉重创,被视为“卑劣偷袭”

日本对珍珠港发动突袭时,尚未正式向美国宣战,因此被国际社会广泛谴责为“不宣而战”的背信弃义行为。

美国总统罗斯福称之为“耻辱之日”(a date which will live in infamy),该事件成为美国对日持久战争的重要民意基础,也为战后追究日本战争责任提供了正当性。

4. 战略失误与国家毁灭的开端

从长远看,偷袭珍珠港是日本战略上的重大误判。本意是通过先发制人赢得战略缓冲期,迫使美国妥协,然而结果却适得其反,将日本推入一场无法承受的全面战争。

四年后,东京在废墟中宣布无条件投降。大量历史学者普遍认为,珍珠港袭击虽谋划精密,却低估了美国的国力和国民意志,是“引火烧身”的典型失败范例。

七、总结

日本偷袭珍珠港,是在多重复杂因素驱动下的产物:军事扩张的必然选择,经济资源紧缺的压力,战略主动权争夺的需要,以及政治民族主义推动的结果。这次突袭虽然短期成功,却为日本引来了更强大的敌人——美国的全面战争力量,最终走向失败。

珍珠港事件不仅是二战转折点,也是现代国际关系中战略决策、资源争夺、战争伦理的深刻案例。它提醒人们战争中权力博弈的残酷与复杂,也昭示出历史选择的巨大影响力。